独立系運用会社を設立した理由と3つの成長要因(後編)

社長インタビュー前編では、大手金融機関の子会社が中心の日本の運用業界で、敢えて独立系運用会社(影響力ある外部株主を持たない運用会社)を設立した理由について語ってもらいました。後編は、会社が直面した大きな危機、またそうした逆境を乗り越えつつ、27年の歳月をかけて国内最大の独立系運用会社にまで発展させることができた要因について聞きました。

危機的状況を乗り越え、その後の成長を支えた3つの要因とは?

独立系に大逆風!

金融危機の後にAIJ事件が勃発し金融庁が徹底調査するも、指摘事項無し

1998年にゼロから出発した当社は、今でこそ社員数80名、契約資産残高1兆円超を有する「国内最大の独立系運用会社」となりましたが、ここまでの道のりは決して順風満帆だったわけではありません。

当社は設立からの27年間の間に、一度だけ僅かながらも赤字となった年があります。それはリーマン・ショックによる金融危機の直後、2012年に起きたAIJ事件をきっかけに陥った苦境でした。独立系投資顧問会社であったAIJが、顧客だった年金基金の運用資金を1,500億円も消失させるという前代未聞の詐欺事件を起こしたのです。同社は金融庁から業務停止命令を受け(その後廃業)、独立系運用会社は大きな逆風を受けることになりました。

金融庁は事件後、資産運用会社等に対して一斉調査を開始しましたが、特に独立系への締め付けは厳しく、徹底した調査が続きました。業界でも独立系というだけで風当たりが強くなり、当社においては金融庁の調査結果が出るまで1年半もの間、取引先からの新規投資はストップした他、謂れのない風評被害にも苦しむなど、会社の経営としてはまさに金融危機と相まって非常に困難な状況でした。

最終的に、異例ともいえるこの長期間に亘る厳密な調査は、当社に関しては「指摘事項無し」で終了。今振り返ると、当社に少しでも落ち度があれば、金融庁は即調査を終了させ、処分していたことでしょう。しかし、何度調査しても当社には落ち度が見当たらない。我々はどんな指摘にも正々堂々とひるまず対応する。そういった攻防戦が繰り広げられる中、金融庁も手ぶら(指摘事項無し)で引き上げるわけにもいかず、どんどん深堀りして調査が長引いてしまいました。

そしてこの調査により、当社は、金融庁から結果的に全く問題無しのお墨付きをもらったこととなり、顧客からの信頼を一気に回復させることにつながりました。まさに、災い転じて福となすを実感した出来事でした。金融危機(リーマン・ショック)、AIJ事件という株式市場を揺るがす厳しい局面においても当社は持ち堪え、その後は急速に成長を遂げることができました。

その要因は、3つあると考えています。

成長要因①

「独立系運用ブティックハウス」として

他社との差別化・ブランド化に成功

1点目は、日本初の本格的な「独立系運用ブティックハウス(専門店型運用会社)」としてブランド化できた事です。

我々は創業以来、品揃えは豊富だが似たような商品を取り扱う大手の百貨店型運用会社とは一線を画し、得意分野や戦略を明確に絞った高品質な商品を厳選して提供する専門店型運用会社を目指してきました。

また日本の独立系運用会社は、日本株投資など単一の運用戦略に特化しているケースがほとんどですが、当社では複数の運用戦略を提供しています。具体的には、シリコンバレーとの深いネットワークを活かしたイノベーション投資に加え、当社自身による日本株式ロング・ショート投資(ヘッジファンド)、提携する海外ブティックハウスによるベンチャー・キャピタルや小型バイアウト投資、或いはサプライチェーン・ファイナンス投資など、洗練された運用戦略を実践し、様々な投資家ニーズに応えています。

専門店ならではの個性ある商品を、ベストなサービスとともに投資家に届ける――、それこそが我々の存在価値であると考え、他社との差別化を図ってきた結果、独立系運用ブティックハウスとしての確固たる地位を確立することができました。

成長要因②

「投資のプロである機関投資家」から

高い支持を獲得

2点目は、機関投資家から早期に幅広い支持を得た事です。

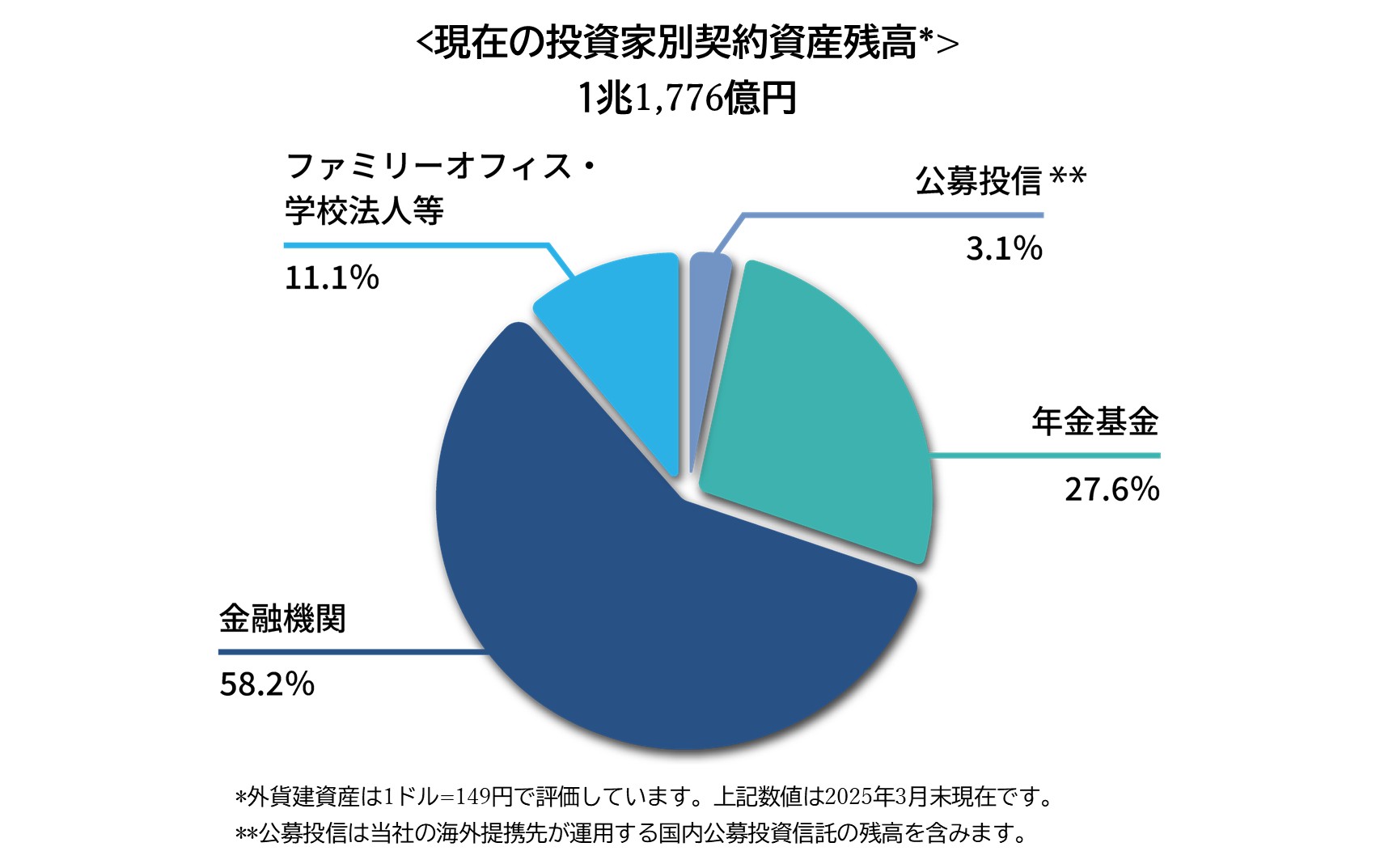

前述した通り、当社は他に無い運用商品に加え、厳しい投資審査(デュー・デリジェンス)、多岐に亘る照会(リファレンス・チェック)、そして複雑な商品ストラクチャーに対する個別の要望等に的確に対応するハイ・レベルな運用サービスを提供してきました。その努力の甲斐もあり、金融機関や年金基金、ファミリー・オフィス(資産管理会社)、学校法人といった洗練された投資のプロ或いはセミ・プロからの運用委託が順調に増え、起業から数年で会社を軌道に乗せることに成功しました。

成長要因③

「少数精鋭」を貫きつつ、

若手を積極採用し育成

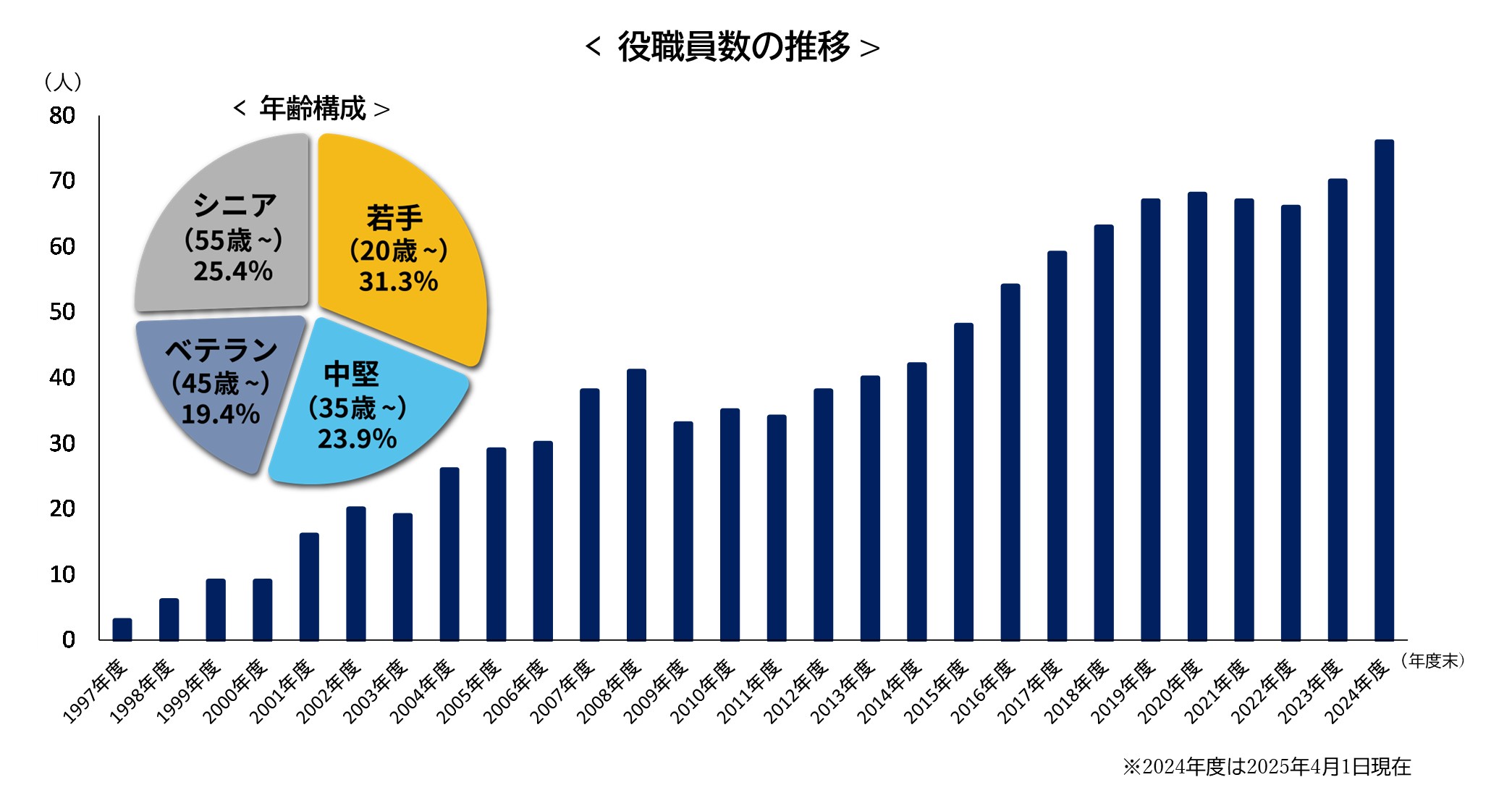

3点目は、そして何よりこれが最も重要な要因ですが、少数精鋭主義の下で粘り強く採用活動を続け、当社の社風や文化を理解し、企業の経営理念に共鳴してくれる人材を、長い時間をかけて獲得・育成できたことです。

設立当初は前述のように、無名の独立系運用会社ということもあり、人材確保には非常に苦労しました。それでも、資産運用ビジネスは長期投資が原則であり、その為に長期的な視点に立った社員構成が必要であると考え、20代・30代の若手社員を重点的に採用・育成するとともに、男性中心の大手金融機関では活躍の場が限られる優秀な女性社員を積極的に登用してきました。さらに2011年4月からは、運用業界では数少ない新卒採用も開始。こうした忍耐強い、揺るぎない人事戦略を貫くことで、若手を筆頭に男女ともに幅広い年齢層の人材がバランス良く集まり、盤石な経営基盤を構築することができたのです。

日本の資産運用に新たな潮流を

金融業界の変革を目指し

「運用会社による直販スタイルの新事業」を開始

近年、政府主導で「資産運用立国」が提唱され、運用業界の抜本改革を求める動きが加速しています。私が創業当初から感じていた日本の運用業界の大きな課題について、ようやく金融庁が本格的な対応を求め始めました。

具体的には、2023年4月「資産運用業高度化プログレスレポート」を発表、大手金融機関グループに属する系列運用会社が市場で高いシェアを占め、グループ内の販売会社と運用会社、そして投資家との間で利益相反の懸念が生じやすい状況にあるとの指摘がなされました。貯蓄から投資を着実に推し進める為には、親会社である販売会社と子会社である運用会社の分離を適切に管理しつつ、経営とサービスの専門性及び透明性を高め、国民の信頼を得ることが重要であるとしています。

しかし、大手金融機関系列の運用会社で占められる構造が変わらない限り、既成の業界常識や慣習を変えることは容易ではなく、金融庁が目指す信頼の醸成は極めて困難でしょう。実際に、当社に続く独立系運用会社がなかなか誕生しないという現状をみても、業界が抱える問題の根深さが窺えます。

そうした中、当社はこの度、日本における独立系運用ブティックハウスのパイオニアとして、業界を変革するという信念の下、新事業を立ち上げました。それは、投資信託の開発者・製造元である運用会社が、自社商品を個人投資家へダイレクトに提供するオンライン直販サービス、「ベイビュー投信」です。長期的な資産形成に資する当社独自の投資信託を、個人投資家に低コストで届けるベストな方法だと確信しています。

機関投資家だけでなく、多くの個人投資家にも最高クラスの運用商品を届けることができれば、真に投資家を向く独立系運用会社に対する認知と評価を向上させることにつながる。そして投資家のニーズを喚起し、我々に続く独立系運用会社が増え、金融機関系列の大手運用会社で寡占された現在の業界の勢力図を変えていけるのではと考えています。

目指すゴールはまだまだ遠く、相当の時間と覚悟が必要ですが、まず一歩を踏み出さなければ永遠にゴールに辿り着くことはできません。当社は、日本の資産運用に新たな潮流を生み出すべく、これからも投資家本位の姿勢を貫き、チャレンジを続けていきます。

| プロフィール: 八木健:1984年、一橋大学商学部を卒業後、野村證券入社。1989年ペンシルバニア大学ウォートン・スクールにてMBA取得し、1998年にRSアセット・マネジメントを設立。2007年に社名をベイビュー・アセット・マネジメントに変更、現在に至る。2003年(社)日本証券投資顧問業協会(現 一般社団法人 日本投資顧問業協会)理事に就任(通算9期)。2020年一橋大学資金運用管理委員会委員に就任。 |